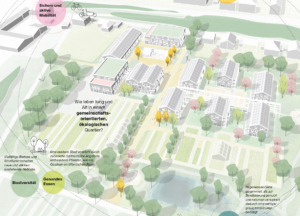

Nach dem Ratsbeschluss und der politischen Zustimmung zur Umsetzung eines Wohn, Natur- und Lernortes auf dem bis jetzt ungenutzten Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei haben wir gemeinsam mit der Montag Stiftung Urbane Räume und der Stadt Bonn verschiedene Gutachten in Auftrag gegeben, die das Gelände untersucht haben.

Im Anschluss haben wir einen städtebaulich- freiraumplanerischen Wettbewerb ausgelobt. Und aus den dabei eingereichten Entwürfen wurden nun von einer 11-köpfigen Jury (in der wir mit einer Stimme vertreten waren), drei Gewinnerentwürfe ausgewählt und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Nun ist es wichtig, dass den Büros, die die Entwürfe gestaltet haben, zurückgemeldet wird, welche Elemente gut zum Projekt passen und wo wichtige Verbesserungen notwendig sind, um das Gelände wirklich nachhaltig, nachbarschaftlich und zukunftsfähig zu gestalten.

Im Verlauf der Zeit haben wir uns sehr intensiv mit den Kriterien auseinandergesetzt, die wir an unser Projekt anlegen möchten. Diese Kriterien, nach denen wir nun die Entwürfe bewerten, möchten wir Euch hier vorstellen. Wir freuen uns, wenn Ihr uns unterstützt und die Entwürfe ebenfalls auf der Online-Beteiligungsplattform der Stadt Bonn unter bonn-macht-mit.de kommentiert. Ob als zukünftige Besucher*innen oder Nachbar*innen oder als Menschen, die Bonn klimafreundlich gestalten möchten – nutzt die Möglichkeit, mit Eurer Stimme Feedback zu geben.

Kriterien für unseren Zukunftsort

Hier sind sie nun, unsere Projektkriterien. Wir unterscheiden in Muss-Kriterien (M), die elementar für die Erfüllung der grundlegenden Vision sind, und wünschenswerte, aber bei Bedarf optionale Kann-Kriterien (K).

Bestandsbau

M: Vorhandene strukturelle Elemente sind für unsere Ziele (siehe Grundsatzdokument) zu nutzen/umzunutzen (z.B. Gewächshäuser, Unterkellerung etc., versiegelte Wege nur bedingt). Für die Einschätzung der Verwertbarkeit der Strukturen ist eventuell das Einholen externer Expertise notwendig.

M: Der Mittelgang des Gewächshauses bleibt erhalten und wird als gemeinschaftlich genutzter Raum in die Planung integriert.

K: Der erste Seitengang südwestlich soll erhalten bleiben und für eine teil-öffentliche Nutzung verwendbar gemacht werden.

Hitze und Kaltluft

M: Der bestehende Versiegelungsgrad wird reduziert.

M: Es müssen viele Grünflächen im Wohnbereich entstehen, auch mit Strauch- und Baumbewuchs.

M: Die Gebäudeaufstellung/Porosität muss die Kaltluftströmung in die Stadt hinein begünstigen im Vergleich zur aktuellen Situation. Die Baumkronen sind beim Vergleich zu berücksichtigen. Die Strömung muss mit einer Strömungssimulation analysiert werden.

M: Die Materialien, Farben etc. der baulichen und landschaftsbaulichen Strukturen sollen eine Aufheizung vermeiden. Maximale Vegetation soll für Verdunstungseffekte sorgen.

M: Der Außenbereich soll größtenteils durch klimatisch robusten Baumbewuchs beschattet werden.

Lärmemissionen und -immissionen

M: Die Planung ist darauf auszulegen, Lärmemissionen zu den Nachbar*innen zu begrenzen.

M: Lärmimmissionen (durch Zug- und Straßenverkehr) sind zu begrenzen.

K: Es sind naturnahe Ruhepunkte auf dem Außengelände des Wohnbereichs einzurichten.

Müll- und Wertstoffkonzept

M: Müll wird getrennt und Behälter für Restmüll, Leichtverpackungen und Papier werden vorgehalten.

K: Es soll geprüft werden, ob Unterflurbehälter (Versenken der Behälter im Boden, dafür nötig: Betonmonolith mit Metallbehältern, die per Kranwagen entleert werden) planerisch möglich sind und anderen Kriterien (u.a. in Bezug auf Nachhaltigkeit) nicht widersprechen

K: Eine gemeinschaftliche Sammlung von Glas ist erwünscht.

K: Eine gemeinschaftliche Sammlung von Elektromüll (Rote Tonne) ist erwünscht.

K: Eine Kompostierung von Grünabfällen und Küchenabfällen auf dem Gelände ist angestrebt.

K: Wir möchten Räume vorhalten, in denen Dinge repariert und ausgeliehen werden können.

Räumliche Bezüge zur Nachbarschaft

M: Das Projekt auf dem Gelände der Alten Stadtgärtnerei wird im Quartier als Begegnungsort verankert und die Wegeführung und Zugänge laden dazu ein, hineinzukommen und die INKA-Projekte zu besuchen (INKA steht für „Initialkapital“ und bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Projekte der Montag Stiftung Urbane Räume) .

M: Den Bewohner*innen stehen daneben auch nicht-öffentliche Räume (nicht unbedingt umzäunt) im Außenbereich zur Verfügung.

M: Das Gelände erhält einen Zugang für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen am Weg „An der Schwarzen Brücke“. Hintergrund: Der Weg „An der Schwarzen Brücke“ verbindet die Siedlung östlich des Geländes an der Carl-Justi-Straße mit dem alten Dransdorf als Alternativroute zur viel befahrenen Siemensstraße.

M: Der Durchgangsverkehr über das Gelände ist für Räder und Fußgänger*innen erwünscht, für PKW nicht erlaubt.

M: Fahrrad- und Fußgänger*innenwege sind zu trennen.

M: Eine anzulegende Nord-Süd-Verbindung vom aktuellen Haupteingang zum Weg „An der Schwarzen Brücke“ wird möglichst barrierefrei gestaltet und soll sowohl für Fußgänger*innen begehbar als auch für Radfahrer*innen befahrbar sein.

M: Es wird einen Freiraum geben, auf dem sowohl INKA als auch NSG öffentliche Veranstaltungen durchführen können, idealerweise angeschlossen an die Nord-Süd-Verbindung.

K: Der Zugang zur Siemensstraße sollte barrierefrei sein.

K: Der Zugang zum Bahnhof Endenich-Nord sollte barrierefrei sein.

K: Die Möglichkeit eines direkten Anschlusses zur Siedlung am Dransdorfer Berg über eine Fußgänger*innen-/Fahrradbrücke an den Gleisen sollte geprüft werden, auch wenn diese erst in Zukunft gebaut werden kann.

M: Barrierefreiheit: Gehwege und Höhenunterschiede sollen für Rollator, Rollstuhl und Kinderwagen gut zu meistern sein.

M: Freiraumplanung sollte so gestaltet sein, dass natürliches Licht von außen in alle Wohnräume hineinkommt

K: Könnte es Toiletten außerhalb von Wohnraum und INKA-Gebäude(n) geben? Wünschenswert wäre auch ein Trinkwasserhahn (z. B. öffentlich zugänglich an der Schwarzen Brücke).